2017-8-14 10:02:54

創意、青春、

態度、思想與碰撞……

本周六的上海當代藝術博物館

迎來了一場“言值風暴”——

創意匯品牌活動之"平行語宙"

第一鏡精彩開拍!

創意匯

無創意不青春

立足上海設計之都,匯聚青年創造力量,2017年“創意匯”系列品牌活動拉開帷幕。

作為品牌系列活動之一,第一期“平行語宙”上海市青年創意分享季于8月12日下午在上海當代藝術博物館隆重舉辦。

▲現場領導與嘉賓共同發布“創意匯”品牌

“創意匯”系列品牌秉持“無創意,不青春”的理念,旨在打造上海青年創意對話的高端平臺,搭建上海青年創意設計與全球對話的舞臺。力求在全市青年中開展各類內涵豐富、形式多樣的青年創意設計及創意文化活動,以獨特的方式集中展示上海青年的創意理念、創意作品以及創意實踐,并通過集聚性的宣傳推廣吸引廣大青年的積極參與,形成規模效應,推動上海青年創意的集聚與品牌化運作,使之成為上海青年文化生活中標志性的群體活動。

▲現場領導與嘉賓共同啟動“平行語宙”—— 上海市青年創意分享季

從2011年開始,“創意匯”每年都會舉辦豐富多彩的活動,其中主要包含上海青年創意匯、上海青年創意日和上海青年創意展三大活動板塊,并且獲得了良好的效果和廣泛的社會認可。“創意匯”品牌活動彰顯了共青團上海市委和上海市經濟和信息化委員會正確引導青年價值觀的責任感與使命感。

平行語宙

年輕人之間的平行對話

步入2017年,“創意匯”系列品牌家族又多了一名成員——“平行語宙”,它的意義正是為了幫助年輕人構建同齡人之間共同交流與思考,針對他們面臨的共同社會及人生話題,攜手解決的青年對話平臺。

“平行語宙”作為前所未有的青年主題分享與傳播交流活動,是一個給年輕人分享創意思想,知識與獨特人生體驗的廣闊空間。不同于普通的演講活動,它首次倡導年輕人之間“平行對話”的理念,以不仰視,不俯視,平行而行的姿態進行嘉賓與青年聽眾之間的交流與互動。

“平行語宙”核心宗旨就是新青年——看明星名人嘉賓如何詮釋新青年創意精神;新觀點——聽當代青年新觀點,拒絕套路雞湯;新體驗——場景化、浸入式、互動感新體驗。試圖探尋的就是這種“平行角色”背后的共鳴與對話,開啟一個前所未有的青年溝通平臺,通過主題分享與交流,尋求年輕創意創新者價值觀的“最大公約數”——這便是“平行語宙”。

▲共青團上海市委書記 王宇先生致辭

▲上海當代藝術博物館副館長 顧建軍先生致辭

設計大咖

分享設計滿滿干貨

首場“平行語宙”,上海市青年創意人才協會副會長、木馬設計創始人、華東理工大學藝術設計與傳媒學院副院長丁偉,以及上海市創意人才協會理事、上汽集團乘用車公司技術中心設計部總監邵景峰兩位青年創意設計領軍人物登臺講述。

▲上海市青年創意人才協會副會長、木馬設計創始人、華東理工大學藝術設計與傳媒學院副院長丁偉發表精彩演講

▲丁偉在本次“平行語宙”第一期活動中發表的演講主題為《放大的設計》

第一位上臺分享的嘉賓丁偉,與在場所有青年設計師,分享了他作為設計師的人生中,重要的三個節點。第一個節點發生在他從大學校園走向專業設計機構的時候,從一個講究方法和表現性的學生,成為一名要兼顧商業和技術的設計師,這成為了他面臨的第一重難題。而成為設計師之后,如何突破設計的傳統概念,化“有形”為“無形”又成了丁偉思考的重心:“這個時候你關注的是一個系統的設計,或者一個觀念的設計。這個時候就會產生比較長期的價值,所以第二個轉變就是從有形到無形。”如今,丁偉顯然又找到了他的第三重挑戰,那就是如何串聯各個個體,形成系統與生態,發揮更大的價值。

丁偉的分享以《放大的設計》為主題,從“設計真正的強大在于設計的消失”這句話出發,講述了他在設計領域的種種實踐。圍繞四個“設計+”領域,詳細闡述了六個“新”、“設計立縣”和六重價值,同時又指出當代創業者的痛點和現今設計教育的缺陷等問題。他在分享的最后說道:“今天的設計師更像是一個導演,他能夠熟知創意發展的腳本與路徑,能夠預知阻礙創新活動的關鍵節點,并帶領組織在困境中尋求突破。”這些觀點也將為新時代設計師如何進行角色更新提供新的思考方向。

▲上汽集團乘用車公司技術中心設計部總監邵景峰發表精彩演講

邵景峰分享的主題《體驗重塑設計》,顯然強調了“體驗”二字。在分享了個人履歷之后,他的分享便從剖析創新的大環境說起:“第一個是創新的稀釋。比如說共享汽車、共享單車,這個觀點一旦出現之后,很多資本全面進入。你可以看到,路人在馬路上行走,被它們阻礙,這就是對創新造成巨大的稀釋。”

創新環境的第二個痛點,無疑是“創新的焦躁”,他在分享時反問道:“難道創新創意就像水龍頭擰開就出來了嗎?這個創新創意不是馬上說來就來的,我們要始終尊重一個客觀規律,創新創意是一定環境下產生的。”而解決焦躁的方式,則是扎扎實實從受眾的角度出發,尊重消費者內心的真實訴求,“創新不是口號,而是實實在在的抓住訴求。”

邵景峰的分享,從他成為一名汽車設計師說起,講述了他和他所在的團隊,在創新創意的大背景下,如何抵住壓力與挫折,負重前行,用他的話來說“在職業的設計道路上有很多挑戰,有的時候是萬箭穿心的,被挑戰的時候你要回去把箭拔出來學會自我療傷,然后重新再戰。”他在分享接近尾聲的時候,重新分析了中國品牌未來的突破點:“我們以前說‘彎道超車’,現在的想法是‘換道超車’,這是中國品牌在今后能夠活下去和活得很好,非常重要的一點。”他說。

平行對話

平行而行

分享環節過后,二位主講人與觀眾展開了深入的互動和交流,引發了本次活動的又一高潮。觀眾們提出了自己在生活中和設計上遇到的問題,分享了自己在本場活動中收獲的心得體會。

這樣的平行對話,正是“平行語宙”積極倡導的理念。“平行語宙”期待每一位新時代的設計師朋友、充滿朝氣的同學,以及擁有創意和好奇心的青年,在這里找到心中想要的答案。

▲演講嘉賓與現場觀眾熱情互動

“創意匯”品牌活動由共青團上海市委員會和上海市經濟和信息化委員會共同指導,由上海市青年創意人才協會和品牌中國集團有限公司主辦。第一期“平行語宙”上海市青年創意分享季得到了上海當代藝術博物館的場地支持,以及“青春上海”媒體中心、生活周刊、看看新聞網、上觀新聞、梨視頻、喜馬拉雅FM、壹會網的媒體支持。

以下是丁偉先生在上海青年創意人才協會首期“平行宇宙”演講實錄。

非常高興來參加《平行語宙》第一期的分享,今天給大家分享的主題叫《放大的設計》。

我在20年前最早開始接觸設計,那時候作為工業設計師,畢業之后都面臨一個難題,就業。但是從十年前開始至今,隨著城市、商業、社會的發展,設計變得越來越重要,設計也在城市中有了角色,設計也變得越來越重要。

從2002年開始創建木馬設計,在過去十幾年間我做了很多的思考。今天要談的是設計與創業、產業、城市和服務結合的可能性,我將從這四個方面來闡述我的觀點,也是這些年自己對于設計的實踐所想。

首先,我們要面對一個問題,就是今天的設計到底是什么?我覺得它跟很多要素有關,比如社會的變遷、商業的演化等等,設計實際上是整個社會和產業的投射。分享一個我的思考,我發現設計實際上是社會進化的鏡子,它在社會發展的不同階段會扮演不同的角色,會有不同進化的產生,所以它為產業需求變遷會發揮越來越重要的作用。

??設計范式的轉變

關于設計范式的轉變,有一個關鍵詞叫范式。“范式”實際上在設計圈提的比較少,但是我最近越來越重視對這個話題的探索。

范式是什么?它指的是一個共同體成員所共享的信仰、價值、技術等等的集合,范式牽扯到復雜系統的底層邏輯。放在設計圈里,就是說在工業時代強調的是產品消費,所以設計師研究的是硬件、人機、結構、供應鏈,實際上是一個物理的邏輯,最重要在那個時期強調的是工業設計。后來隨著我們產業不斷地演化和互聯網的發展,這個時候我們就進入到另外一個時期,那便是信息時代,信息時代衍生出另外一個很重要的設計就是交互設計,所以兩年前交互設計這個行業的設計師特別受歡迎。

而今天我們進入到另外一個非常重要的環節或者范式,就是進入到物聯網時代,物聯網時代有一個非常重要的轉變,就是從軟硬分離走向軟硬結合,信息跟物產生了附著。無論是工業4.0還是智能家居,還是智慧城市,還是可穿戴設備。所有的演變都指向一個問題就是CPS,CPS解釋為信息物理系統,就是物和信息產生了附著,于是就產生了傳感,產生了傳輸,產生了數據,產生了新的服務。

我們的設計就是從強調工業設計的物理邏輯轉向交互設計的交互和互動的邏輯,再轉向今天服務設計的系統邏輯。所以,今天的設計是要以服務設計為核心,來串聯產品、串聯空間、串聯品牌、串聯信息系統,從而為產業貢獻立體的價值,這是我想表達的第一個觀點就是設計范式的轉變。

再讓我們來看一下今天我們所處的無形的時代。無形的時代包含哪些內容?比如談供給側改革,我們不但要談供給,更重要的強調需求,比如我們談工業4.0,比如今天也是一個創業的時代,比如今天也是一個像IP在不斷地延展的一個時代。所以我個人把它歸納為是開放式創新時代的來臨。我們今天的設計實際上就是在這樣一個背景和土壤當中存在和發展,開放式時代已經來臨。

??四個角度

今天和大家分享我個人實踐的四個角度,實際上我一直在圍繞著六個問題展開,今天給大家帶來以下四個問題:設計+產業,如何去提升?設計+城市,如何建立城市的創新綜合體和它的秩序?設計+創業,如何來構建創業的生態?設計+服務,在今天這個節點上服務如何存在和發展?

?? |設計 + 產業 |

我一直強調的就是基于行業的垂直創新的系統。因為我們過去談論設計的時候,有兩句話我印象特別深刻,它也是矛盾的兩句話。一句話是從口紅到航天飛機都是我們設計的范疇,這句話麻痹了我們很久,似乎掌握了設計的方法就可以從事任何的設計。第二句話是中國有一句古話叫隔行如隔山,但是直到去年我才明白這句話后面還有一句話叫隔行不隔理,它講的就是行業限制的問題。

我覺得今天的設計已經從一個很寬泛的設計轉入到非常精細的設計,它必須在行業的垂直領域進行發展。我總結了過去15年間設計的數千個產品,發現它有一個清晰的脈絡,從2000年左右我們開始手機領域崛起,讓我們的工業設計師開始有了工作,這個話實際上很重,我終于有了工作。不然像清華美院這樣好的學校改行率超過90%,剩下的10%還做了老師。手機的崛起讓我們開始有了工作,之后像汽車,像聲光美學、智能硬件、設計師創業,有這個脈絡,所以說設計一定是伴隨著產業的發展而存在。

從產品經濟、信息經濟到服務經濟每一次進化所帶來的變化都是革命性的。

今天我給大家帶來幾個垂直領域的一些思考。比如說在智能機器人、VR/AR、文化衍生品,也是今天關注比較多的幾個領域。實際上它們的出現并不是一個偶然,比如說智能機器人,它的核心就是CPS和人工智能,AR/VR是全新的信息的入口。

文化衍生品為什么去年業界認為是發展的元年?很重要的一點,就是我們從物質消費開始轉向精神消費,于是這個市場開始崛起。

在垂直領域的發展,我們也從原來單純的在四個設計階段,歸結為“四鏈融合、七步創新”,就是從研究到定義、再到研發、結構、以及供應鏈營銷的一個延展。這其中,我個人認為最重要的實際上是“定義”這個階段。因為你必須是源于對商業、對社會有非常敏銳的感知來去定義一個全新的愿景。

現在比較流行的互聯網語言就是新物種,它實際上是伴隨著技術和生活空間和心態的變化而產生的。有好的定義才有好的產品,或者講有好題目才有好文章,所以基于此,我們構建了有形和無形的資源體系。

在這樣一個系統當中,我們開發了一系列的產品,比如我們在機器人領域做了一些作品,既包含了像ABB這樣世界最頂級的品牌,也包含了為海爾做的機器人。

ABB的這個產品叫協作機器人,就是人和機器之間可以協同工作,它有了感知,有了數據,有了后臺,這是一種全新的工業方式。這是默克爾總理和印度總理跟我們參與設計的,對這個機器人進行交互。

在VR/AR領域,我們陸續與像京東方、光線傳媒這一系列的公司展開合作。由于在這個領域有很多企業是新進入的,在很多的資源層面缺少一些內容,所以我們就跟平臺商和一些資源商合作,為企業提供系統服務,它既包括知覺系統,也包含產品系統,這樣就加速了設計過程。今天的設計公司也隨之進行了演化,它并不是傳統意義上的服務公司,更重要的是資源聚集、定義和尋找新方向的一個公司,公司本身也在進行變遷。

于此同時,我們還做了很多大型的項目。比如說高鐵設計,又比如為保時捷這種頂級的品牌來開發適合中國和全球市場的產品。還有為一些傳統的領域,例如海信。當時我接到這個任務的時候問他們有什么要求,這個企業說我就只有一個要求,我們上一代產品讓這條產品線扭虧為盈,最近又要虧了,能不能再為我們設計一各個產品來提升它的盈利能力。所以大家可以看到,工業設計在如今,在整個企業的價值鏈當中充當了一個非常重要的角色。

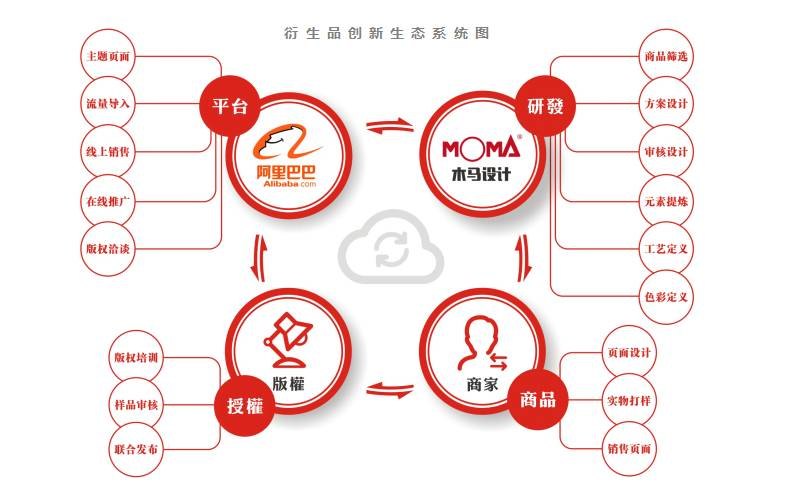

在文化衍生品領域,我們也做過大量的工作,為杭州博物館、上海歷史博物館、國家博物館,還有很多的地方,甚至遠到西藏地區進行服務。可以看出文化消費在整個消費升級的變遷當中占比越來越高。有關這個領域我們也是構建了一個小生態,它包含四個角色,阿里巴巴作為平臺方,我們作為設計方,還有商家、版權方進行共創。

把時光倒推到2009年,上海要召開世博會,領導找我說,你是青年設計師秘書長,能不能為青年設計師做貢獻?所以當時我就懷著奉獻的熱情為世博開發產品。但是在我推進的過程中發現,我們找到渠道商,渠道商講有了產品他們才能銷售,找到供貨商說只要有訂單才能生產,設計師說你委托我才能進行設計。結果發現銷售商、制造商、版權商沒有形成價值循環,我一度非常悲觀,在這個領域四五年都沒有成功。

但是后來這個領域因為有阿里巴巴的介入就完全打通了。阿里巴巴說你不收費先做設計,我們的數據向你開放。然后阿里提供平臺的資源,后來再跟眾籌合作獲得第一筆錢,這樣就把版權、平臺、設計之間全部打通,后來產生了非常好的效果。我發現當我們有一些思考今天不能實現,但是隨著時光的推移,它在未來的某一天都會轉換成價值。

這張圖非常有意思,就是我們以設計為引導,結合了大量的供應鏈的資源,也和博物館合作做了大量的產品,這樣產生了銷售的產品。后來還包含為上海的歷史博物館,我們做了全系列的從產品定義到供應鏈,甚至到營銷系統的設計。

?? | 設計 + 城市 |

這個話題在今天變得更加重要,一個城市如何建立它的設計秩序,當然有些一線城市可能已經建立。但是在一個有創意的需求但是沒有任何認知的城市,如何從零開始建立起他的軟硬件的體系?關于這一點,我個人的工作主要聚焦在了三線和四線城市,關于這個項目研究和實踐,我做了差不多6年。

在“設計+城市”這個板塊著重進行三個探討,一個是設計立縣的理論體系。實際上在做設計實踐之前在設計立縣的理論做了一年半時間。業界很多人說我天天談宏大的理想但是沒有案例,所以我又花了三年的時間去做了案例。今天我把它重新梳理,就設計立縣的六重價值做一個簡要的分享。

第一重價值,當然跟建筑有關。我做更多的是從內容出發,作為一個載體,激活存量資產,城市資源再生。原來我寫過一句話,就是時間在建筑上的投射讓空間變得更加豐富和溫暖。圖中這個例子,是我們在山東日照這個三線城市做的一個項目,一個老的工業遺存,經過我們六個月的改造變成了現在的樣子。

第二重價值,激活產業價值。設計服務與核心產業融合發展。

第三重價值,激活知識價值,構建協同教育體系。我們搭建了木馬設計學院,既有商業的也有很多公益的培訓。

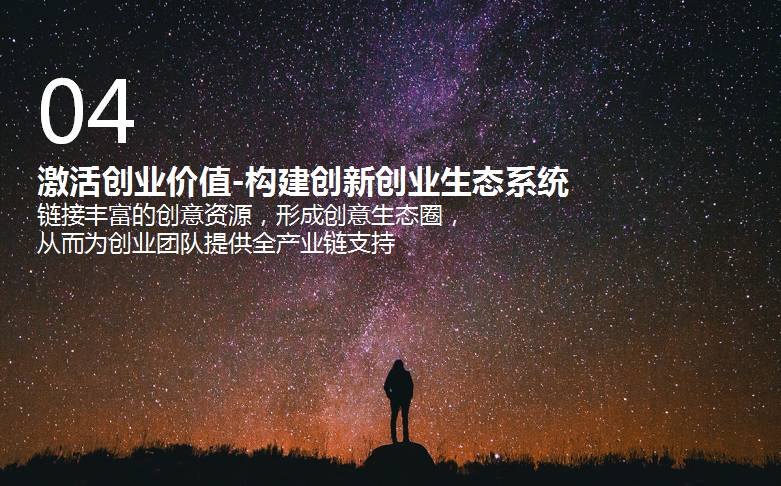

第四重價值,激活創業價值,構建創業的生態圈。這是我們構建的以設計為引領的創業價值鏈。

第五重價值,激活文化價值,來構建文旅的垂直體系,包含產品體系、空間體系、服務運營體系。

關于這一方面有個例子,我們為貴州安順做了一個品牌,叫“山水林花”,意在把它建成山城、水城、林城、花城,將它的文化要素跟產業要素、設計要素進行了共創,之后運用了它的山水文化做了一些產品。

600年前朱元璋時代,30萬大軍從南京開赴到安順,600年過去了依然保持著600年前的期許、語言,還有很多習俗。我將中國的600年的藝術跟國際語言進行鏈接,打造了這樣一系列屯堡文化,這樣的產品,有很多人穿在大街上,我感覺特別自豪。因為真正強大的設計一定是源于強大的文化,建立起文化自信才能夠建立強大的品牌。

第六重價值,激活公共價值。創新型社會的體現是全民對設計的平均認知水平。我們進行了大量的對設計意識的傳播,對象中既有3、5歲的小朋友,也有副國級的領導。

現在其實有很多設計立縣的平臺化發展的案例,比如說剛剛看到的日照,這是一個對設計沒有任何概念的城市。我幫他們做了一條街區,我個人也擔任了他的運營方兼總經理,進行大量的宣講。可以自豪地講,現在這個城市對于設計的平均認知水平,有了大幅度的提升。這張圖,在實際運營過程中發揮了重要的作用。我覺得今天的設計,從有形到無形,從個體到系統,從實體到信息,已經經歷了演變。

六大板塊細講起來還有很多很多,這里給大家展示以下幾個案例,其他的就不再過多累贅的敘述。這六大板塊構成了創意綜合體的骨干,包含了服務平臺、展示平臺、文化平臺。

?? | 設計 + 創業 |

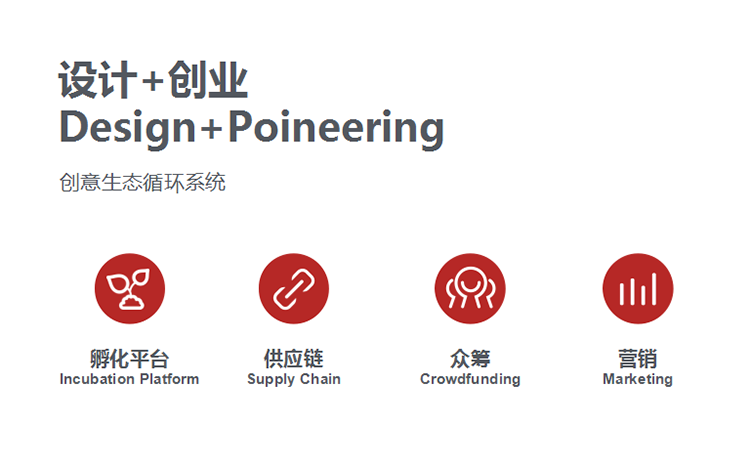

創業是非常立體的,它既有孵化又有空間還有教育,同時還要有一個傳播和營銷的事情。所以這個孵化平臺,是以設計為原點串聯更多的價值。

當時,我們做得最早的一個項目就是在海波的支持下做的一個手環,我記得是人生第一次在不干活的情況下還能賺錢,吃了一頓飯賣了5萬塊錢,當時特別的高興,一開始這是個喜劇故事;到第七天的時候,就變成了悲劇的故事,因為小米也推出來了一個手環,我們的賣不掉了。

我們也有供應鏈體系,是自建的平臺,其中有一個眾創空間,這些在各地都在陸續的推動。還有我們在重點推動的木馬學院,在多個基地開展工作。

?? | 設計 + 服務 |

設計+服務,就是尋找新場景時代下的服務模式。

這個問題,我做了一個新的思考,叫“四鏈融合、七步創新”,我用它來定義今天全新的服務價值。

關于四鏈,我認為產品設計強調“物理邏輯”,通過新材料、新工藝、新技術、新模式的共振,給用戶帶來使用價值;交互設計強調“行為邏輯”,通過信息的鏈接與體驗的優化,給用戶帶來體驗價值;服務設計強調“系統邏輯”,通過對服務 的再定義與再生產,串聯產品、體驗與服務;品牌設計強調“形象邏輯”,通過品牌內涵在視覺形象的技能,與用戶建立更加友好的溝通。

這個是我們在2014年做的一個最重要的作品,做的是智慧照明,大家談論智慧城市很多年,而且上海把智慧城市定義26個專項,包括智慧醫療、智慧照明、智慧安全等等。但是在這個城市當中缺少一個核心的載體,所以我們跟上海政府合作做了一個CPS智慧照明的體系,也是上海的四型經濟的重要支撐。

關于產品鏈,又將從以下七步進行創新:洞察,是對新狀態的深刻感受,對社會發展方向的基本判斷;定義,是從概念走向物化的十字路口,方向對了就不怕路遠;開發,是尋找新框架下的自由,是新產品、新體驗與新服務的技術保障;設計,是相關要素的總協調,設計在未來必將成為產業的基礎設施;工程,是從概念到落地的紐帶,是從感性到理性的自覺轉變;供應鏈,是所有創業夢想的前提條件,是創意產業化的基本保障;營銷,是產品與服務向市場的提案,亦是對產品創新的反向定義。

以上就是我剛才所總結的的四鏈融合、七步創新法則的130個問題,包含產品鏈、品牌鏈、交互鏈、服務鏈,從洞察定義,一直到全流程的一個閉環。這既是我們的一個歷程,也是在工業設計領域做一些事情的準則,如K記飯桶的案例,用來回應我剛才講的四鏈。

面向未來,我們希望構建一個小生態,叫3+3,從服務鏈到產品鏈,然后到區域,到文創,有些已經做得非常成熟,有些啟動的時間還不長。這也是我個人為之付出比較多的一個藍圖,構建以51design、設計學院等板塊為核心的設計生態為企業提供全流程閉環式創意服務。

未來我經常講的一句話是,未來不是由答案決定,而是由問題決定,感知到我們今天的問題,就看到了我們今天的設計。

最后總結起來,我覺得今天的設計師,最重要的價值已經不僅是造型或者畫圖,還有其它的一些內容。今天的設計師,更重要的是創新活動的編劇和導演,他能帶領大家在預知到創新活動過程中存在的問題,并帶領大家去突破整合資源,所以這是他角色的變遷。

謝謝大家。

掃一掃

關注木馬公眾微信平臺